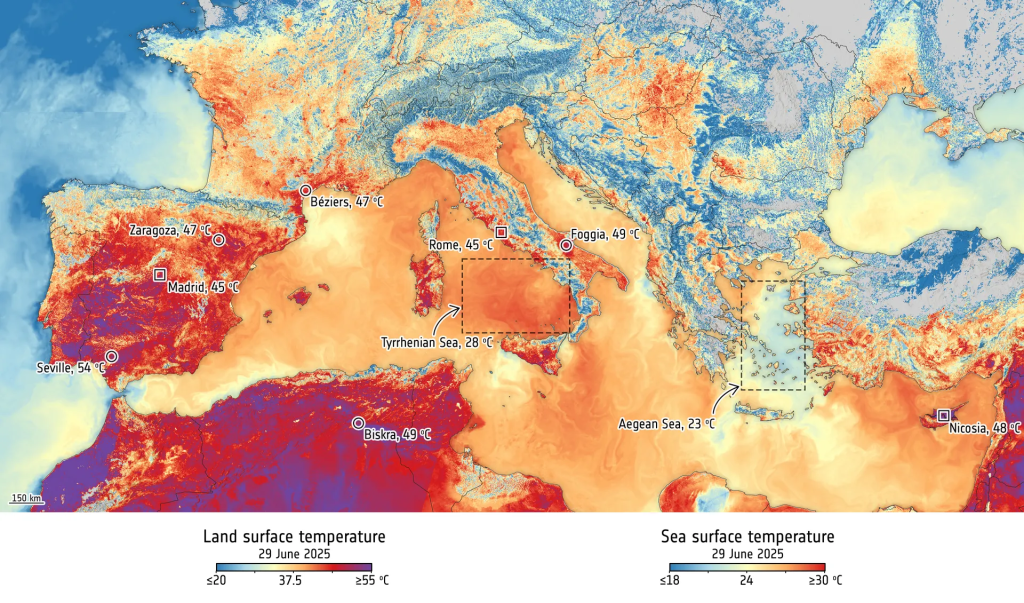

(Roma, 4 luglio 2025) – Fa caldo, non c’è dubbio. Il mese di giugno si è appena concluso con picchi di calore senza precedenti, gli stessi dei primi giorni di luglio in cui siamo immersi in queste ore. In prospettiva storica recente, il 2024 è stato il più caldo mai registrato dal 1850, superando il 2023, che a sua volta aveva battuto i record del 2022 e del 2021. Negli ultimi giorni, le temperature sono state così infuocate che lo zero termico si è attestato oltre la vetta del Monte Bianco. Il 2024 è stato anche il primo anno a superare la soglia di riscaldamento di 1,5 °C, il limite fissato dall’Accordo di Parigi per evitare effetti catastrofici del cambiamento climatico. L’anno scorso, infatti, la temperatura media superficiale globale è stata di +1,55 °C superiore ai livelli preindustriali.

E’ evidente a tutti che questa situazione non è un’eccezione: purtroppo si ripeterà ancora e ancora, sempre più di frequente. L’ha confermato in questi giorni anche l’agenzia Onu Omm, Organizzazione Meteorologica Mondiale: «A causa del riscaldamento globale indotto dall’uomo, il caldo estremo sta diventando più frequente e intenso».

Chiudere gli occhi di fronte a questa realtà non è mai una buona strategia: i problemi non scompaiono, si ripresentano più avanti, aggravati. Servono allarmi preventivi, piani d’azione coordinati per proteggere la popolazione, ma soprattutto servono politiche europee e globali adeguate, coraggiose e concrete, di contrasto e di adattamento alla crisi climatica.

Invece, in Italia ci troviamo di fronte a una destra che nella migliore delle ipotesi minimizza o fatica a riconoscere il cambiamento climatico, nella peggiore lo nega. Mentre l’Unione Europea sta iniziando a frenare su alcune misure chiave del Green Deal, il grande piano che avrebbe dovuto guidare la transizione ecologica del continente. Alcune direttive sono state rinviate, altre addirittura ritirate. Ed è di pochi giorni fa la notizia che la Commissione Europea seppure abbia riconfermato l’obiettivo di tagliare entro il 2040 il 90% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 – per centrare poi il bersaglio vero della neutralità climatica al 2050 -, ha introdotto una maggiore flessibilità sugli strumenti da usare per raggiungere il 90% di tagli entro i prossimi 15 anni. Tra questi, il ricorso a crediti di compensazione internazionale del carbonio, nel computo delle emissioni. Ciò significa che la Ue potrà acquistare crediti da azioni e progetti green che riducono le emissioni di CO2 all’estero, (fino a una quota massima del 3% delle emissioni nette nel 1990, equivalente a circa 145 milioni di tonnellate di CO2) anziché ridurre concretamente le emissioni in Europa. Una soluzione che rischia di trasformarsi in alibi anziché in cambiamento reale.

Nel 2019 il Green Deal era la bandiera di un’Europa progressista e lungimirante. Oggi invece in quella stessa Europa sembra prevalere un’altra priorità: il riarmo e la difesa a discapito del clima. Uno “slittamento”, che ci preoccupa molto perché persevera in un grave errore strategico: si continua a considerare la sicurezza e il comparto della difesa come qualcosa di separato dalle questioni climatiche ed energetiche, quando in realtà la nostra autonomia strategica passa proprio dalla transizione ecologica.

Come ha spiegato l’europarlamentare Pd, Annalisa Corrado, “Se restiamo dipendenti da Paesi (da cui vorremmo difenderci) per energia, risorse e produzione industriale, possiamo anche armarci fino ai denti, ma resteremo fragili. La decarbonizzazione è parte della sovranità. È anche una questione di sicurezza”.

L’Europa può e deve continuare a giocare un ruolo strategico, innovativo dentro lo scenario globale. Deve farlo con responsabilità, con visione, con la consapevolezza che solo affrontando le sfide del presente possiamo garantire un futuro sostenibile, sociale e giusto. Tornare indietro, come vorrebbero le destre, significa condannarci a un passato che non esiste più. Guardare avanti, invece, è l’unico modo per proteggere ciò che conta davvero: le persone, il pianeta, la pace.